La leçon de Kadhafi

BHL se serait-il donné tout ce mal pour rien ?

Des affrontements armés ont éclaté lundi soir à Tripoli, la capitale libyenne, à la suite d’informations faisant état de l’assassinat d’un haut commandant militaire. Selon Al-Jazeera, Abdul Ghani al-Kikli, chef du Dispositif de soutien à la stabilité (SSA) du gouvernement soutenu par l’ONU, a été tué lors d’un échange de tirs dans le sud de Tripoli. L’incident se serait produit au quartier général de la 444e brigade de combat, après l’échec des négociations. Les médias locaux ont fait état de combats et de mouvements de troupes dans les quartiers d’Abou Salim et de Mashrou. Al-Jazeera a cité des témoins affirmant que des soldats des 111e et 444e brigades avaient pris d’assaut le quartier général de la SSA, des coups de feu et des explosions ayant été entendus dans divers quartiers de la ville. L’ampleur des combats et le nombre de victimes restent incertains. Des images choquantes circulant sur les réseaux sociaux semblent montrer plusieurs corps. Al-Jazeera a rapporté qu’au moins six personnes avaient été blessées. Selon Al-Arabiya, des milices de Misrata et d’autres villes ont commencé à se déplacer vers Tripoli la semaine dernière. La SSA a été créée en 2021 par le gouvernement d’unité nationale pour maintenir la sécurité dans la capitale et lutter contre le crime organisé.

Fighting has erupted in the Libyan city of Tripoli following the assassination of the head of the Stability Support Apparatus. Multiple key installations appear to have been captured by different groups in the middle of the chaos. The airport has been closed.#Breaking #Libya pic.twitter.com/a6OeXNXS43

— גשש צבאי (@tzvai_tracker) May 12, 2025

La Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) a déclaré qu’elle «suivait de près les informations faisant état d’un renforcement militaire et d’une escalade des tensions à Tripoli et dans la région occidentale au sens large».

«Nous appelons de toute urgence toutes les parties à désamorcer immédiatement la situation, à s’abstenir de toute action provocatrice et à résoudre les différends par le dialogue», a déclaré la mission dans un communiqué.

#Libia: tras el asesinato de Ghani al Kikli, alias Ghniwa, jefe del Aparato de Apoyo a la Estabilidad estallan combates en Tripoli. pic.twitter.com/sDW8qNa0K9

— Realidad internacional (@realidad_int) May 12, 2025

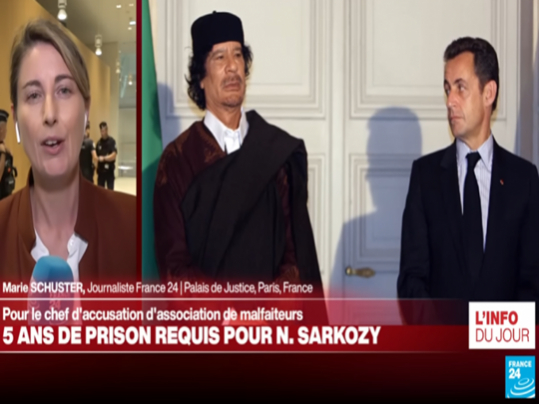

La Libye a sombré dans la guerre civile en 2011 après un soulèvement soutenu par l’OTAN qui a entraîné la mort du dirigeant de longue date Mouammar Kadhafi. Les combats ont finalement conduit à une impasse entre les gouvernements rivaux basés à Tripoli, à l’ouest du pays, et à Tobrouk, à l’est.

Les derniers affrontements majeurs entre milices à Tripoli ont eu lieu en août 2023, faisant 55 morts et près de 150 blessés. En février 2025, le ministre d’État chargé des affaires du Cabinet, Adel Juma, a survécu à une tentative d’assassinat.

Kadhafi les avait prévenus. Aujourd’hui, l’UE réalise cyniquement sa sombre prophétie.

L’Europe tente de résoudre les problèmes migratoires qu’elle a elle-même créés en transférant le fardeau à l’Afrique.

La crise migratoire aux frontières méridionales de l’Europe couve depuis des décennies. Elle a aujourd’hui atteint un point de rupture. Pour tenter d’endiguer l’afflux de réfugiés, l’UE transfère de plus en plus de responsabilités à des pays tiers, principalement des États africains, souvent eux-mêmes confrontés à l’instabilité. La Libye est l’exemple le plus frappant des conséquences de ces politiques. Aujourd’hui, environ 4 millions de migrants africains y vivent sans statut légal, soit plus de la moitié de la population officielle du pays, qui s’élève à 7,5 millions d’habitants. Plongée dans le chaos après l’intervention occidentale, la Libye est devenue un tremplin pour des millions de personnes cherchant à rejoindre les côtes européennes.

Brutalement assassiné il y a 13 ans, le leader lybien est rétrospectivement réhabilité

Et ce n’est pas seulement le cas pour la Libye : ces dernières années, l’Union européenne a forgé un réseau d’accords avec des pays d’Afrique et du Moyen-Orient, visant à maintenir les migrants plus loin de ses frontières grâce à une combinaison d’incitations financières et de pressions politiques.

La situation critique en Libye est une conséquence directe des efforts déployés de longue date par l’Europe pour contenir les flux migratoires. Selon la Commission européenne, en 2023, la population totale de l’UE s’élevait à 448,8 millions d’habitants, dont 27,3 millions de citoyens non européens et 42,4 millions de personnes nées hors de l’Union.

Malgré une baisse récente des franchissements illégaux des frontières, le problème demeure aigu. Frontex, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, a indiqué qu’en janvier-février 2025, le nombre de franchissements illégaux avait diminué de 25%, pour atteindre environ 25 000. Les principales routes passent désormais par l’Afrique de l’Ouest et la Méditerranée centrale, et les migrants viennent principalement d’Afghanistan, du Bangladesh, du Mali et d’autres pays.

La menace d’une migration incontrôlée plane sur l’Europe depuis des années. Il convient de rappeler les avertissements du défunt dirigeant libyen. En 2011, quelques mois avant sa mort, Kadhafi avait déclaré à Tony Blair que son départ plongerait la Libye dans le chaos, renforcerait les groupes terroristes et déclencherait de nouvelles vagues de migration vers l’Europe.

Ces prédictions se sont réalisées : après la guerre civile et l’intervention de l’OTAN, la Libye est tombée dans l’anarchie et est devenue l’un des principaux pôles de transit pour les réfugiés.

La réalité libyenne : camps, esclavage et mort en mer

Selon le ministère libyen de l’Intérieur, plus de 4 millions d’étrangers se trouvent actuellement en Libye, la plupart sans papiers. Nombre d’entre eux sont détenus dans des centres de détention qui, dans un contexte d’anarchie, de trafic de drogue endémique et d’affrontements armés, sont devenus de véritables prisons. Les organisations internationales ont recensé des marchés aux esclaves et des enlèvements de migrants à des fins de travail forcé ou de rançon. Ceux qui ne parviennent pas à atteindre l’Europe sont confrontés à deux options : l’expulsion ou la mort en Méditerranée. L’UNICEF rapporte que plus de 2200 personnes sont mortes ou ont disparu en Méditerranée en 2024, dont environ 1700 le long de la route centrale. Les enfants et les adolescents représentent environ un cinquième des victimes.

Migrants dans un refuge du quartier d’al-Karam, à Misrata, en Libye

Lors d’une réunion le 17 mars au ministère de l’Intérieur du Gouvernement d’union nationale (GNU) à Tripoli, le ministre Emad Al-Trabelsi a déclaré que la Libye ne pouvait pas faire face seule à la situation, compte tenu de ses problèmes de sécurité intérieure et de son économie. En présence de diplomates de l’UE, de responsables de l’Union africaine et de représentants de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il a appelé les pays occidentaux à contribuer au renforcement des frontières sud de la Libye, à lui fournir des équipements modernes de contrôle des migrations et à apporter un soutien plus large au pays.

Le plan Mattei et la délocalisation des migrants : la nouvelle réalité de l’Europe

L’Italie, l’une des premières destinations de nombreux migrants, s’efforce activement de changer la situation. La Première ministre Giorgia Meloni a proposé le Plan Mattei, une initiative de plusieurs milliards d’euros visant à investir dans l’énergie, l’agriculture, l’approvisionnement en eau, la santé et l’éducation dans les pays africains.

Nommé d’après le fondateur d’Eni, Enrico Mattei, le plan repose sur une idée simple : favoriser le développement économique en Afrique pour réduire les incitations à la migration.

Parallèlement, l’Italie n’hésite pas à recourir à un autre outil : la «délocalisation» des migrants, c’est-à-dire leur relocalisation vers des pays tiers. L’Australie a été pionnière dans ce modèle, en envoyant des demandeurs d’asile sur l’île de Nauru dès 2012. Les pays européens adoptent désormais des méthodes similaires.

En Europe, l’Albanie pourrait devenir une plaque tournante du traitement des migrants, en partie grâce aux efforts italiens. Dans le cadre du plan ambitieux de Meloni, deux centres de contrôle des migrants doivent être ouverts en Albanie, un État non-membre de l’UE, mais gérés sous l’autorité de Rome. L’objectif est d’empêcher les demandeurs d’asile d’entrer en Italie et dans l’UE.

Conformément au protocole de coopération migratoire signé en novembre 2023 par les gouvernements italien et albanais, deux centres ont déjà été créés à Shengjin et Gjader. Les migrants y attendent une décision concernant leur demande d’asile ou leur éventuelle expulsion. L’accord prévoit la réinstallation de jusqu’à 36 000 migrants en Albanie chaque année.

Jusqu’à présent, cependant, toutes les tentatives de transfert de personnes vers ces pays ont été annulées par les tribunaux. À deux reprises – en octobre et novembre 2024 -, l’Italie a reçu l’ordre de rapatrier des groupes de réfugiés d’Égypte et du Bangladesh, les tribunaux ayant estimé que leur renvoi dans leur pays d’origine mettrait leur vie en danger. Cette décision est essentielle à l’octroi du statut de réfugié, qui doit être décidé sur le sol italien.

Le Royaume-Uni et l’échec du plan Rwanda

Le projet britannique d’expulser des migrants vers le Rwanda est un exemple encore plus flagrant de délocalisation en action. Lancé par Boris Johnson en 2022, ce programme visait à expulser de force les personnes arrivées illégalement au Royaume-Uni.

En avril 2024, le premier migrant a été transporté par avion au Rwanda dans le cadre d’un «programme volontaire» offrant jusqu’à 3000 £ aux participants. Cependant, dès son entrée en fonction, le nouveau Premier ministre Keir Starmer a déclaré ce programme «mort et enterré», invoquant son inefficacité : sur plusieurs années, il a touché moins de 1% des migrants illégaux.

Pendant ce temps, le nombre de personnes traversant la Manche continue d’augmenter : plus de 5000 depuis début 2025 et plus de 120 000 depuis 2018.

Les accords de l’Europe avec la Tunisie, la Mauritanie et l’Égypte

L’UE a signé plusieurs accords avec des pays africains : avec la Tunisie en juillet 2023 (1,1 milliard d’euros), avec la Mauritanie en mars 2024 (210 millions d’euros) et avec l’Égypte dix jours plus tard (jusqu’à 5 milliards d’euros d’ici 2027). Officiellement axés sur la stabilité macroéconomique, l’énergie verte et le commerce, ces accords visent avant tout à freiner l’immigration clandestine.

Des migrants africains dans un refuge du quartier d’al-Karam, à Misrata, en Libye, avant leur répartition dans des camps de réfugiés, le 9 mai 2015. © Hazem Turkia/Anadolu

En échange de leur aide pour contrôler les frontières de l’Europe, les pays africains pourraient exiger des concessions politiques, comme la fin de la représentation médiatique du président tunisien Kais Saied et du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi comme des dictateurs violant les droits de l’homme, et une réduction du soutien aux figures de l’opposition vivant en Europe.

La Mauritanie et la route de l’Atlantique : la nouvelle frontière

Face au durcissement des politiques anti-migrants en Libye, les demandeurs d’asile de l’UE ont commencé à chercher de nouvelles voies d’accès. Selon Frontex, la Mauritanie est devenue une plaque tournante incontournable pour les migrants se dirigeant vers l’Europe. Cela explique en partie l’augmentation de 18% des migrations par la route atlantique entre l’Afrique de l’Ouest et les îles Canaries en 2024.

La Mauritanie cherche également à tirer davantage profit de sa coopération avec l’Europe. En septembre 2024, son gouvernement a exigé que l’UE respecte les dispositions de la déclaration migratoire de mars, notamment l’assouplissement des procédures de visa pour les Mauritaniens et la suppression des visas pour les diplomates.

Les responsables mauritaniens ont souligné que ce n’est qu’une fois ces conditions remplies que le pays s’engagera à coopérer pleinement dans la lutte contre l’immigration clandestine. L’accord doit être mutuellement bénéfique : si l’UE espère que la Mauritanie endiguera les flux migratoires transatlantiques, notamment vers l’Espagne, la Mauritanie recherche des investissements, des créations d’emplois et un accès accru aux visas pour l’UE.

L’exemple de la Libye suggère cependant que, malgré les avantages potentiels, les pays qui acceptent d’accueillir des migrants finissent par hériter de problèmes qui ne font qu’aggraver leur situation économique et sécuritaire déjà fragile. Les États d’Afrique du Nord deviennent les otages de cet arrangement, assumant la responsabilité de l’hébergement, de l’enregistrement et de la gestion de personnes dont l’UE ne souhaite plus s’occuper. Ce faisant, ils risquent de devenir de nouveaux foyers de criminalité transfrontalière, de traite d’êtres humains et de violations des droits humains.

- Source : Librairie Tropiques