Comment Israël a enterré la solution à un État

Un article de Youssef Hindi (exclusivité E&R)

Sommaire

- Le projet sioniste et le projet palestinien

- Le plan de partage de 1947, ou comment enterrer l’État unique égalitaire

- Étape suivante : remise en cause de la « solution » à deux États

*

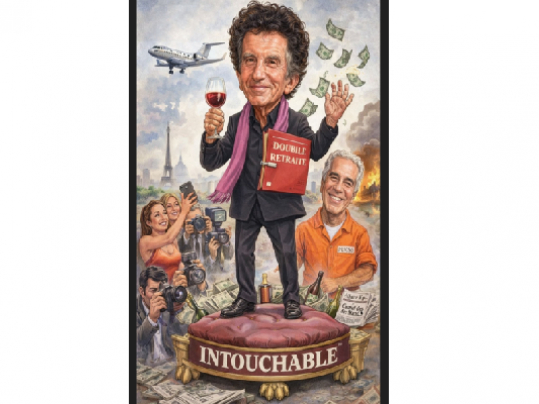

La solution a deux États a toujours été un leurre, un piège, une impasse pour régler le conflit israélo-palestinien. La seule solution, pour éviter le cataclysme vers lequel se dirige Israël, est celle d’un État multiconfessionnel. Solution proposée par les Palestiniens à partir des années 1930. À l’époque, l’État d’Israël n’existait pas encore, c’était un foyer national juif sous mandat britannique. Cette solution à un État que voulait les Palestiniens et les Britanniques durant un temps, a été rejetée par les dirigeants sionistes qui ont tout fait pour l’enterrer.

L’histoire, comme nous allons le montrer, contredit totalement le récit mythique sioniste selon lequel les Palestiniens voulaient jeter les juifs à la mer. Au contraire, les Palestiniens leur ont tendu la main, et les sionistes la leur ont coupée.

Le projet sioniste et le projet palestinien

Les dirigeants sionistes n’ont jamais eu pour projet d’établir un État juif à côté d’un État arabe. Ils n’ont pas non plus accepté l’idée d’un État unique multiconfessionnel. Le seul et unique projet qu’ils ont défendu est un État exclusivement juif sur toute la Palestine et au-delà.

Le 2 novembre 1917, fut publiée la déclaration Balfour. Cette déclaration est une lettre d’Arthur James Balfour (1848-1930), ministre des Affaires étrangères britannique faite au banquier Lionel Walter Rothschild (1868-1937), dans laquelle il promettait la création d’un foyer juif en Palestine.

« Cher lord Rothschild, j’ai le grand plaisir de vous adresser de la part du Gouvernement de Sa Majesté la déclaration suivante, sympathisant avec les aspirations juives sionistes, déclaration qui, soumise au cabinet, a été approuvée par lui.

Le Gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en Palestine d’un Foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant clairement entendu que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte soit aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine, soit aux droits et au statut politique dont les Juifs disposent dans tout autre pays.

Je vous serai obligé de porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste ». [1]

L’historien Henry Laurens souligne que la déclaration Balfour ne mentionne les Arabes de Palestine (musulmans et chrétiens) que comme collectivités non juives ayant des droits civils et religieux. Dès le départ, il leur est refusé le statut de peuple ayant des droits politiques. Pour Balfour comme pour d’autres responsables britanniques, reconnaître des droits nationaux aux Arabes de Palestine est contradictoire avec la volonté de créer un foyer national juif [2].

En 1918, les Palestiniens acceptent l’idée d’une nouvelle immigration juive, mais à condition que ce soit dans le cadre d’une égalité des droits avec les autres populations. Mais, pour les sionistes, « cette égalité est inacceptable, du fait qu’ils désirent au minimum une communauté nationale exclusive et au maximum l’appropriation de toute la Palestine » [3].

« Le Yichouv [communauté juive sioniste en Palestine] se fonde en tant que refus absolu de toute collaboration économique et sociale avec la population arabe. L’exclusivisme juif, nécessaire pour la constitution du foyer national, fait que toute interaction avec le secteur arabe est considérée comme une défaillance qu’il faut absolument pallier. L’ambiguïté historique du sionisme en tant que formulation nationale et laïcisante d’une communauté jusqu’alors définie en termes religieux constitue le Yichouv en entité hybride : un ensemble civique ayant le droit de s’appeler "peuple", mais dont les critères d’appartenance sont définis par une appartenance religieuse. » (Henry Laurens) [4]

L’historien israélien Shlomo Sand ne contredit pas le professeur Laurens quand il évoque le fondement théologico-racial du sionisme : « Le sionisme prit à la tradition religieuse juive son aspect le plus orgueilleux et le plus refermé sur soi-même. La proclamation divine : "C’est un peuple qui a sa demeure à part, et qui ne fait point partie des nations" (Nombres 23, 9), destiné à édifier une communauté monothéiste élue, et sanctifié au sein du monde antique, fut traduite en une philosophie d’action laïque séparatiste ». [5]

Malgré cela, les Palestiniens acceptent l’idée de vivre avec les juifs sionistes au sein d’un seul État.

« L’idée d’une solution au conflit israélo-palestinien par la création d’un État multinational formé des territoires de l’ancienne Palestine mandataire (ceux occupés aujourd’hui par Gaza, la Cisjordanie et l’État d’Israël) est une longue histoire qui a connu une éclipse entre 1947 et les années 1990, avant de revenir dans le débat public. L’État multinational constitue la revendication des nationalistes arabes formulée par le grand mufti de Jérusalem Amin al-Husayni devant la commission Peel en 1937 : un État indépendant de Palestine gouverné par les Arabes avec une minorité religieuse juive.

Le Congrès juif mondial réuni à Baltimore en 1942 demande pour sa part un État juif sur l’ensemble de la Palestine mandataire ». [6]

Le comte Peel, ancien secrétaire d’État pour l’Inde, a été chargé de mener une enquête pour proposer un plan de partage de la Palestine en deux États : un État juif et un État arabe. Son enquête se termina le 24 janvier 1937 et donna lieu à un rapport qui examine notamment la situation en Palestine :

« La détérioration continue des rapports arabo-juifs ne fait que s’accroître. Les Arabes chrétiens et musulmans s’unissent maintenant dans une commune hostilité contre les Juifs. Ils demandent à diriger eux-mêmes leurs affaires, car la Palestine fait partie des États arabes auxquels l’indépendance a été promise : elle est une des communautés appartenant autrefois à l’Empire ottoman, et les autres pays ont accédé à l’indépendance. Mais un gouvernement national empêcherait évidemment le Mandat de remplir sa mission envers les Juifs.

Ceux-ci convoitent l’ancien emplacement du Temple occupé par le Haram al-sharif des musulmans.

L’hostilité devient religieuse. Émeutes et grèves se succèdent du côté des Arabes, un terrorisme commence chez les Juifs, instauré par les "Révisionistes". Ce groupe revendique toute la "Palestine" avec l’est du Jourdain, malgré une minorité juive estimant que l’on ne doit pas supplanter les Arabes ». [7]

En 1945, le rabbin Fishman, représentant du parti orthodoxe « Mizrahi » à l’Éxécutif de l’Agence juive, fit connaître « que son parti avait signé un accord avec les révisionnistes, selon lequel les membres du "Mizrahi" soutiendraient les revendications politiques des révisionnistes au sujet d’un État juif établi dans la Palestine tout entière et tâcheraient de réserver une place aux révisionnistes dans l’Exécutif de l’Agence juive et dans le Conseil général sioniste » [8].

Le même rabbin Fishman a déclaré dans son témoignage au Comité spécial d’investigation de l’ONU du 9 juillet 1947 que « La Terre Promise s’étend du fleuve d’Égypte à l’Euphrate. Elle inclut une partie de la Syrie et du Liban ». [9]

Les héritiers directs des sionistes révisionnistes sont les membres et les dirigeants du Likoud aujourd’hui, et les nationaux-religieux que représentaient le rabbin Fishman à l’époque sont actuellement dans le gouvernement de Netanyahou et dirigent des ministères, notamment celui de la Sécurité nationale et celui des Finances.

Le plan de partage de 1947, ou comment enterrer l’État unique égalitaire

Après le refus du plan de partage de la Commission Peel (1937) par les deux parties, le gouvernement britannique publia le Livre blanc (Palestine Statement of policy) du 17 mai 1939, qui propose une nouvelle solution. Il y est affirmé que le mandat n’implique pas « que la Palestine soit transformée en État juif contre la volonté de la population arabe ». Mais le Livre blanc de 1922 l’a déjà déterminé. Pourtant, sous l’administration britannique, il est entré déjà plus de 300 000 Juifs en Palestine.

Le mandat, dit le Livre blanc, doit préparer « un État de Palestine indépendant, dans lequel les Arabes et les Juifs partageront l’autorité dans le gouvernement de telle manière que les intérêts essentiels de chacun soient sauvegardés » (§ 8). Pendant une période de cinq ans, les Palestiniens prendraient part de plus en plus à la haute administration. Ensuite, un corps représentatif serait formé, chargé d’établir un projet de Constitution, tous les chefs de service étant alors palestiniens, le nombre de Juifs et d’Arabes serait proportionnel à celui de chaque population. Après cinq autres années, l’indépendance serait complète, « appuyée sur un traité avec l’Angleterre et sur l’entrée de l’État palestinien à la Société des Nations » [10].

Afin de laisser les Arabes dans la majorité, l’immigration serait limitée à partir d’avril 1939 à 75 000 entrées dans les cinq années à venir. La population juive pourra ainsi atteindre le tiers de la population totale de la Palestine. Ceci est évalué par le critère économique admis en 1922, mais aussi parce que l’immigration juive ne doit pas atteindre des proportions telles que les Juifs finissent par dominer les Arabes. Car « la crainte qu’ont les Arabes d’être dominés, s’est montrée génératrice de violence. Poursuivre une immigration illimitée contre la volonté des Arabes imposerait un recours à la force. Après cette période de cinq ans, l’immigration sera permise sur l’autorisation des Arabes » [11].

Les sionistes manifestèrent leur désapprobation vigoureusement. Ils veulent la création d’un État juif, intensifier l’immigration, devenir majoritaire, et dominer la Palestine en l’épurant ethniquement, ce qu’ils feront à partir de décembre 1947 et tout le long de l’année 1948.

Or, la politique du Livre blanc des Britanniques aurait pour premier effet de « diminuer les possibilités d’extension territoriale du foyer national juif, déjà réduites par l’interdiction de la Transjordanie à la colonisation juive » [12], écrit Chaïm Weizmann dans une lettre de juin 1939 en réaction au Livre blanc et ce au nom de l’Agence juive pour la Palestine.

La Grande-Bretagne n’a officiellement pas cédé aux sionistes, et a maintenu, apparemment, sa position jusqu’en 1948, année de la création de l’État d’Israël. Les Britanniques se préparaient à déposer un autre projet devant le Conseil de la Société des Nations, lorsque la Seconde Guerre mondiale « vint modifier toutes les données acquises et les perspectives d’avenir. Elle apporta une difficulté nouvelle : l’afflux des Juifs échappés aux massacres d’Europe centrale » [13].

À l’automne 1944, la « Ligue pour la coopération et le rapprochement entre Juifs et Arabes » affirma dans une circulaire que « le problème palestinien peut être résolu en accordant une égalité politique aux deux peuples. Nul ne dominera l’autre, mais chacun travaillera en commun pour relever et développer la Palestine dans l’intérêt des Arabes et des Juifs, et donner au pays la place qu’il mérite au Moyen-Orient » [14].

Quelques mois plus tard, le docteur Magnès, recteur de l’université hébraïque de Jérusalem, exposa dans une lettre au New York Times comment il concevait un État binational remplaçant le partage, afin d’éviter ce qui « ne ferait que créer deux irrédentismes irréconciliables ». Il proposait de placer cet État binational dans le cadre d’un Conseil régional du Moyen-Orient, institué par les Nations unies. Mais les chefs de l’organisation sioniste américaine protestèrent immédiatement [15].

Du côté arabe, les entretiens entre ministres des Affaires étrangères et présidents du Conseil se multipliaient pendant l’année 1944. Le Comité exécutif de la conférence des dirigeants arabes de Transjordanie en appelait aux autorités des pays arabes pour défendre les Arabes de Palestine contre le sionisme. Un « Comité préparatoire du Congrès général arabe » se réunit à Alexandrie le 25 septembre 1944, et publia un Protocole daté du 7 octobre, qui annonce : « Une ligue des États arabes sera constituée par les États arabes indépendants qui voudront en faire partie. »

Sa politique concernant la Palestine rejoint celle du Livre blanc du gouvernement britannique de 1939. Le protocole fut élaboré par les délégations syriennes, transjordanienne, irakienne, libanaise, égyptienne, auxquelles fut adjoint Musa Alami, délégué de tous les partis arabes de Palestine. Le Comité préparatoire se réunit de nouveau au Caire le 17 mars 1945, établit le texte du « Pacte (mithaq) de la Ligue des États arabes », qui fut signé le 22 mars, par les délégations des mêmes pays, et celles de l’Arabie saoudite et du Yémen, Abd al-Rahman Azzam fut désigné comme secrétaire général. Une « Résolution relative à la Palestine », en annexe, précise que « son existence et son indépendance internationales ne sauraient de jure être mise en question », d’après le statut que lui donna le Pacte de la Société des Nations [16].

Le Vaad Leumi (Conseil général des Juifs palestiniens) était opposé au partage, de même que le docteur Magnès. Du côté arabe, le projet d’un État juif est toujours refusé, « mais sans aucune animosité contre les Juifs du point de vue religieux, ni racial. Une vive opposition se manifeste au contraire aux aspirations et à la politique sioniste, à l’immigration juive et à tout partage de la Palestine » [17].

Certaines voix s’élèvent en Angleterre pour avertir contre le danger que représente la formation d’un État juif en Palestine, à l’instar du général Spears : « La politique sioniste, telle qu’elle se manifeste en Palestine, ne constitue pas un mouvement religieux mais un mouvement national possédant les défauts qui caractérisent le nazisme en Allemagne. Je crois que si les Sionistes parvenaient à fonder un État juif en Palestine, celui-ci ne serait pas un instrument de paix mais d’insécurité dans le Moyen-Orient [...] Ce serait une source d’agitation permanente [...] Je crois, d’autre part, que les Arabes accepteraient que le foyer national juif continuât d’exister si les sionistes abandonnaient leurs buts politiques et cessaient d’employer la force et l’immigration illégale pour parvenir à leur fin, c’est-à-dire à une majorité juive en Palestine ». [18]

Finalement, c’est lors du vote à l’ONU que les sionistes mirent définitivement fin au projet pacifique et égalitaire d’État unique.

« Ce samedi de novembre 1947 ; le ciel était couvert, le temps morose. Le monde regardait en direction de l’ancienne patinoire de Meadow transformée en siège des Nations unies dans l’attente frénétique du verdict des discussions entamées trois jours plus tôt sur le sort de la Palestine. L’horloge égrenait les heures fatidiques, au rythme du décompte des voix, avant l’annonce terrifiante pour la partie arabe de l’adoption du plan de partition de la Palestine. Pourtant, le 26 novembre, rien ne semblait encore joué. Certes, le soutien des États-Unis était attendu, annoncé depuis octobre par la voix de leur ambassadeur à l’Onu, Hershel V. Johnson. Aucune surprise non plus du côté soviétique, Moscou avait fait connaître sa position le 13 octobre, à travers la déclaration fracassante de Semione T. Tsarapkine, dans laquelle elle affirmait que la solution du plan de partage ne contrevenait pas au principe reconnu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Mais avec tout le cynisme qu’elle renfermait, cette alliance objective américano- soviétique à elle seule n’était pas décisive. Si la majorité des deux tiers requise avait été obtenue de justesse, c’était grâce au changement de cap du Liberia qui avait quitté le giron des opposants à la partition pour rejoindre la file des promoteurs du plan, et au basculement inattendu de la France, qui, après s’être abstenue la première fois, avait finalement voté en faveur du oui. L’initiative surprenante des chefs de la diplomatie irakienne, égyptienne et libanaise, rendant visite au président Vincent Auriol pour rallier la France au camp du non, s’apparentait à de la naïveté romantique, face aux redoutables méthodes déployées par les services secrets de l’agence juive, notamment dans le domaine de l’espionnage. Dissimulant des micros dans la résidence du représentant de la délégation syrienne, ils sont informés de la décision d’une diplomate sud-américaine éprise d’un membre de la délégation palestinienne et dont le cœur penchait en faveur du non de se ranger du côté des contestataires, ce qui leur a permis aussitôt de faire pression pour la remplacer par un représentant plus malléable.

L’histoire retiendra également la trahison d’un agent arabe aux ordres du roi Abdallah de Jordanie qui fut généreusement rétribué pour exprimer à l’Onu le point de vue des Palestiniens favorables au partage, et servir secrètement les intérêts du souverain hachémite consentant au partage en contrepartie de la garantie de l’agence juive d’appuyer son projet d’annexion des territoires concédés aux Arabes. L’intense lobbying de l’agence juive s’avérait payant et l’influence des thèses sionistes réelle dans un contexte où les mémoires traumatiques européennes étaient vives ». [19]

Étape suivante : remise en cause de la « solution » à deux États

Après avoir imposé la chimère de la solution à deux États, les sionistes et l’État d’Israël l’ont enterrée elle aussi. Rappelons au passage que les accords d’Oslo n’avaient pas pour but de créer un État palestinien, mais de faire de l’OLP le gauleiter d’Israël en lui déléguant la gestion de la population palestinienne pendant qu’Israël intensifiait la colonisation.

Ancien ministre de la Défense dans un gouvernement de droite, Yitzhak Rabin a un « attachement proclamé au Grand Israël » [20]. C’est « l’homme des expulsions de populations de 1948, des massacres de prisonniers de 1967, de la poigne de fer au Liban, et déterminé à "briser les os" dans la répression de l’Intifada » [21].

Au lendemain des élections (23 juin 1992) qui le portent au pouvoir, il confessera qu’il était prêt à faire le modéré sans rien céder sur l’essentiel [22]. Il aurait fait durer les pourparler sur l’autonomie pendant dix ans, un délai durant lequel il aurait « installé un demi-million de personnes dans les territoires » [23].

Dans son discours d’investiture, Yitzhak Rabin tient des propos ambigus sur la colonisation : « Il est naturel que certains de ceux qui ont choisi de s’installer dans les territoires soient préoccupés. Je les informe donc que les forces armées d’Israël et les autres services de sécurité continueront d’être responsables de [leur] sécurité ». [24]

Le gouvernement de Rabin entend « poursuivre le renforcement des implantations juives le long des lignes de confrontation et dans le grand Jérusalem », tout en prévenant que les autorités s’abstiendront de prendre des mesures qui pourraient perturber la bonne conduite des négociations [25].

Le gouvernement Rabin précise rapidement sa doctrine : les « colonies de sécurité » pourront recevoir de l’aide, les « colonies politiques » seront autorisées à se développer en fonction de leur taux de croissance naturelle. La densification des colonies existantes sera permise. En même temps, on annonce une étude au cas par cas des contrats de construction engagés par le précédent gouvernement.

Le gouvernement Rabin annonce l’abandon du dynamitage des maisons palestiniennes comme sanction collective, et un mois plus tard les soldats du même gouvernement inaugurent une nouvelle méthode : la destruction au missile antichar de logements palestiniens simplement susceptibles d’abriter des « terroristes » recherchés par le Shin Bet [26].

Le 25 septembre 1994, une nouvelle entrevue se déroule à Erez (poste-frontière entre Gaza et Israël) entre Rabin et Arafat. Ehud Barak, qui accompagne le Premier ministre, déclare : « Nous ne bougerons d’aucun site de Judée-Samarie [Cisjordanie] tant que nous ne serons pas certains que la sécurité [des colons] sera garantie. Nous n’abandonnerons jamais aucun Israélien ». [27]

Le lendemain, Rabin donne son accord pour la construction de nouveaux logements dans une colonie à proximité de la ligne verte (ligne d’armistice de 1949). Il met ainsi fin au « gel » de la colonisation, « de toute façon peu respectée dans les faits » [28]. Au cours de l’année qui a suivi la déclaration de principes, le nombre de colons dans la bande de Gaza est passé de 4 300 à 5 100, et celui en Cisjordanie de 125 000 à 136 000.

Sur le terrain, « on voit bien à l’œuvre une stratégie consistant à densifier les implantations le long de la ligne verte et à établir des corridors à travers la Cisjordanie, divisant ainsi le territoire en une série d’enclaves. La diplomatie américaine refuse d’entendre les plaintes des Palestiniens » [29].

Au début de l’année 1995, entre Oslo I et et Oslo II, des violences éclatent à l’occasion de l’élargissement de la colonie juive d’Efrat, à proximité de Bethléem. L’accélération de la colonisation sous le gouvernement Rabin est brutale. En 1993 et 1994, le nombre moyen de nouveaux chantiers était de 480 par an, en 1995 il s’élève à 1 800. Cette année-là, le nombre de colons connaît sa plus forte augmentation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza : ils étaient 98 000 à la fin de 1992, ils seront 138 000 à la fin de 1995.

Lorsque les Palestiniens proposaient un seul État, les sionistes le rejetaient. Quand ils ont accepté l’idée de deux États, les Israéliens l’ont rendu impossible. Quand ils s’opposent par les armes, comme le prévoient le droit international, ils sont qualifiés de terroristes et traités comme tels.

Et finalement, lorsque même le Hamas finit par accepter la création d’un État palestinien dans les frontières de 1967, les Israéliens refusent.

« Depuis le Qatar où il vit, le chef du Hamas Khaled Meshaal présente en mai 2017 les 42 points de la nouvelle Charte du Hamas qui se définit comme un "mouvement islamique de libération nationale et de résistance". Le document met en avant la lutte contre l’expropriation des terres, insiste sur la dimension politique du conflit, minimise sa dimension religieuse, fait disparaître toute référence aux Frères musulmans, met en sourdine l’antisémitisme en différenciant Juifs et sionistes. Sans reconnaître Israël, qualifié d’illégal, il accepte un État palestinien limité aux frontières de 1967, avec Jérusalem pour capitale et le droit au retour des réfugiés. Il reconnaît toutes les formes de luttes, et non plus seulement la lutte armée. Cette nouvelle Charte vise à discuter avec l’Autorité palestinienne et le Fatah sur une base commune, préliminaire à une intégration dans l’OLP.

Pour le gouvernement israélien, le document est "mensonger" et constitue un "écran de fumée" ». [30]

Notes:

[1] Traduction française d’époque, extraite de L’Asie française, 1925, p. 145.

[2] Henry Laurens, L’Orient arabe, Arabisme et islamisme de 1798 à 1945,Armand Colin, 1993, pp. 164-165.

[3] Henry Laurens, op. cit. p. 165.

[4] Henry Laurens, op. cit. p. 165.

[5] Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé ?, Fayard, 2008, p. 355.

[6] Jean-Claude Lescure, Le Conflit israélo-palestinien en 100 questions, Ed Tallandier, 2018, 2021, p. 295.

[7] Rapport de la Commission Peel (juillet 1937) : https://palestinianmandate.files.wo...

[8] Cahier de l’Orient contemporain, 1946, vol. III, p. 562.

[9] Oded Yinon’s « A strategy for Israel in the Nineteen Eighties », Published by the Association of Arab-American University Graduates, Inc., Belmont, MA, 1982. Traduction en français à partir de l’anglais, « Le Plan sioniste pour le Moyen-Orient », Sigest, 2015.

[10] A. M. Goichon, La Jordanie réelle, Tome I, Maisonneuve & Larose, 1968, p. 156.

[11] Goichon, La Jordanie réelle, Tome I, p. 157.

[12] The Jewish case against the Palestine White Paper. Documents submitted to the permanent Mandate commission of the League of Nations ; I, Dr. Chaïm Weizmann’s letter ; II, Memorandum on the legal aspects of the White Paper, published by the Jewish agency for Palestine, London, June 1939, 33 pp. La lettre a paru séparément en français sous le titre L’établissement du foyer national juif en Palestine : Lettre relative au « Livre blanc » britannique sur la Palestine, du 17 mai 1939, présentée par l’Agence juive pour la Palestine... juin 1939, Genève, 12 pp. Goichon, La Jordanie réelle, Tome I, p. 157.

[13] Goichon, La Jordanie réelle, Tome I, p. 158.

[14] Cité par Goichon, La Jordanie réelle, Tome I, p. 160.

[15] Cf. Cahier de l’Institut d’étude de l’Orient contemporain, 1945, vol. I, p. 56, 1946, vol. II, pp. 218 et 377-380, la traduction de la lettre du Docteur Magnès, et New York Times des 17 et 25 février 1945, avec l’original de la lettre.

[16] Cahier de l’Institut d’étude de l’Orient contemporain, vol. I, pp. 7-12, avec la traduction du Protocole et p. 61 ; II, pp. 139-159, avec la traduction du Pacte. Les plénipotentiaires pour la Transjordanie furent Samir al-Rafa’i pacha, président du Conseil, Sa’id al-Mufti pacha, ministre de l’Intérieur, Sulaïman al-Nabulsi, secrétaire du Conseil des ministres. Goichon, La Jordanie réelle, Tome I, p. 160.

[17] Goichon, La Jordanie réelle, Tome I, p. 166-167.

[18] Cahier de l’Institut d’étude de l’Orient contemporain, vol. V, pp. 63-64 ; Goichon, La Jordanie réelle, Tome I, p. 166.

[19] Lina Kennouche, « Le jour où... la partition de la Palestine est adoptée », L’Orient-Le Jour, 10/08/2015.

https://www.lorientlejour.com/artic...

[20] Henry Laurens, La Question de Palestine Tome cinquième, Fayard, 2015, p. 344.

[21] Henry Laurens, La Question de Palestine Tome cinquième, p. 350.

[22] Henry Laurens, La Question de Palestine Tome cinquième, p. 344.

[23] Possibilities, 2e édition, Indiana University Press, 2010, p. 102. Henry Laurens, La Question de Palestine Tome cinquième, p. 344.

[24] Henry Laurens, La Question de Palestine Tome cinquième, p. 346.

[25] Henry Laurens, La Question de Palestine Tome cinquième, p. 346.

[26] Henry Laurens, La Question de Palestine Tome cinquième, p. 355.

[27] Henry Laurens, La Question de Palestine Tome cinquième, p. 474.

[28] Henry Laurens, La Question de Palestine Tome cinquième, p. 474.

[29] Henry Laurens, La Question de Palestine Tome cinquième, p. 474.

[30] Jean-Claude Lescure, Le Conflit israélo-palestinien en 100 questions, p. 246.

- Source : E&R