Les guerres de l’eau reprennent: comment la politique hydrologique de l’Afghanistan va remodeler la géopolitique de l’Eurasie

Alors que Kaboul poursuit la construction du canal de Qosh Tepa, l'Asie centrale est confrontée à des tensions croissantes liées à l'eau. Les comparaisons avec l'Inde et le Pakistan et les exemples d'autres conflits concernant les cours d'eau pourraient nous aider à comprendre les enjeux stratégiques. La diplomatie préventive eurasienne déterminera si la coopération ou le conflit l'emportera.

La politique de l’eau est depuis longtemps un facteur sous-estimé, mais déterminant, qui façonne la trajectoire des nations. Alors que les analystes mettent souvent l’accent sur les pipelines, les terres rares ou les corridors céréaliers, c’est l’eau, la ressource la plus fondamentale, qui détermine de plus en plus si les régions s’orientent vers la coopération ou le conflit.

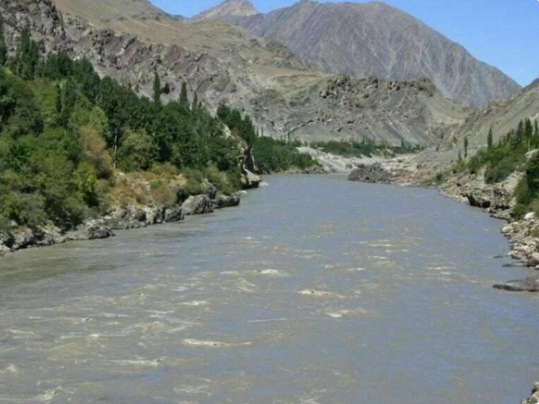

Le développement en cours du canal Qosh Tepa en Afghanistan illustre clairement ce phénomène. Alors que Kaboul poursuit son projet de détournement d’importants volumes d’eau de l’Amou-Daria, les États voisins d’Asie centrale tirent la sonnette d’alarme. Toutefois, jusqu’à présent, l’attention internationale est demeurée étrangement discrète.

Comme le souligne la chercheuse en climatologie Kamila Fayzieva, ce canal est un projet de 285 kilomètres capable d’irriguer de vastes étendues du nord de l’Afghanistan. Pour une nation meurtrie par la guerre et les sanctions, il représente une promesse de sécurité alimentaire. Mais ce qui semble être une bouée de sauvetage pour les Afghans pourrait perturber l’Ouzbékistan et le Turkménistan, qui dépendent du débit de l’Amou-Daria. La pénurie d’eau en Asie centrale est déjà suffisamment grave pour menacer les moyens de subsistance et la stabilité. Chaque mètre cube compte. Les autorités afghanes affirment en tout état de cause que leur population ne peut être privée indéfiniment de l’eau qui, techniquement, coule sur leur territoire.

Ces tensions ne sont pas uniques. Les conflits liés à l’eau sont devenus un élément récurrent à travers l’Eurasie. En Asie du Sud, le Traité sur les eaux de l’Indus constitue une entente fragile entre l’Inde et le Pakistan, mais les querelles hydropolitiques abondent. New Delhi a même été accusée d’utiliser les inondations comme arme dans son conflit avec Islamabad, comme je l’ai mentionné dans un autre article.

Le cas de l’Afghanistan est particulièrement sensible car, comme le rappelle l’analyste Syed Fazl-e-Haider, à l’exception du traité conclu avec l’Iran (à l’ouest) concernant le fleuve Helmand, il n’existe aucun accord officiel global de partage des ressources en eau avec ses voisins du nord concernant le bassin de l’Amou-Daria. En effet, malgré une coopération restreinte, Kaboul reste en dehors de l’accord d’Almaty. Alors que l’Inde et le Pakistan bénéficient au moins du Traité sur l’Indus, Kaboul opère dans une sorte de vide juridique. Cela crée le paradoxe souligné par Fayzieva : le pays qui a le plus besoin d’eau est aussi le moins intégré dans les mécanismes de gouvernance.

Le danger n’est pas seulement environnemental, mais aussi géopolitique. L’Asie centrale est depuis longtemps une zone où se chevauchent les influences russe, chinoise, turque, iranienne et occidentale. Le projet Qosh Tepa risque de devenir un autre sujet de discorde, exploité par des acteurs extérieurs.

Dans ce casse-tête, les institutions régionales détiennent une partie de la réponse. L’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) est sans doute le candidat le plus manifeste pour servir de médiateur dans les différends qui y ont cours. Elle rassemble les acteurs — la Russie, la Chine, les républiques d’Asie centrale, l’Iran — qui ont un intérêt immédiat dans la stabilité. Si l’Afghanistan, actuellement observateur, était progressivement intégré, un nouveau partage des eaux pourrait voir le jour, un partage qui serait régional et neutre sur le plan géopolitique.

L’alternative est peu encourageante. Sans coopération, chaque pays pourrait poursuivre une « souveraineté hydraulique » unilatérale, en construisant des canaux, des barrages ou des dérivations sans tenir compte de ses voisins. Ailleurs, des trajectoires similaires se manifestent dans d’autres bassins : comme je l’ai déjà souligné, le Grand barrage de la Renaissance en Éthiopie reste une source de tensions avec l’Égypte et le Soudan ; le projet GAP de la Turquie a quant à lui eu des répercussions sur les pays voisins en aval. Le résultat est souvent une escalade dangereuse.

Pour les talibans, qui cherchent à obtenir une légitimité internationale, le canal de Qosh Tepa est un projet phare. Il symbolise la gouvernance, la souveraineté et la sécurité alimentaire. Ignorer la situation difficile de l’Afghanistan n’est pas viable pour l’Asie centrale, mais l’accepter sans condition ne l’est pas non plus. Le dialogue est la seule véritable alternative ; s’engager avec les talibans est donc la seule voie pragmatique.

Les comparaisons avec l’Inde et le Pakistan sont intéressantes. Le traité de l’Indus, malgré les guerres, a été maintenu depuis 1960, ce qui montre que même des ennemis acharnés peuvent s’entendre sur le partage de l’eau. L’Afghanistan et ses voisins ne sont pas ennemis ; ils partagent une culture et des liens commerciaux. Pourtant, la méfiance est grande, exacerbée par l’instabilité.

La mise en place d’un pacte sous les auspices de l’OCS pourrait empêcher le canal de devenir un casus belli dans des scénarios futurs. D’autres accords complémentaires pourraient également être envisagés, tels que la revitalisation du Fonds international pour le sauvetage de la mer d’Aral (IFAS), des accords bilatéraux ou même des pourparlers de l’UNRCCA. L’Organisation de coopération islamique pourrait quant à elle jouer un rôle symbolique. Parallèlement, l’initiative chinoise « Belt and Road » [Initiative de la Ceinture et la Route] pourrait financer des technologies économes en eau, tandis que l’OTSC aurait tout intérêt à intégrer la sécurité de l’eau dans son programme, tout comme l’Union économique eurasienne (UEE), en particulier, puisque l’agriculture et le commerce sont directement concernés.

Il est toujours intéressant de souligner la dimension eurasienne. Les conflits liés à l’eau ne sont pas confinés à une région. La rareté peut alimenter les migrations, le terrorisme et la défaillance des États.

Par exemple, personne ne nie que le conflit syrien a été alimenté par l’ingérence occidentale — en fait, les États-Unis, les puissances européennes et la Turquie ont armé des groupes anti-Assad, y compris des factions terroristes. Pourtant, la crise a également été en partie déclenchée par une sécheresse sans précédent dans des endroits comme Daraa. Cela devrait nous rappeler que le climat et l’eau sont des facteurs multiplicateurs de conflits.

L’instabilité en Asie centrale aurait un impact non seulement sur la Russie et la Chine, mais aussi sur les marchés énergétiques, les corridors commerciaux et la sécurité de l’Europe. Ainsi, si le canal de Qosh Tepa peut sembler être une initiative afghane purement régionale, ses répercussions pourraient, dans une certaine mesure, redessiner l’échiquier eurasien. Les acteurs régionaux doivent agir avant que le canal ne devienne suffisamment opérationnel pour rendre les négociations inutiles. La diplomatie préventive est toujours moins coûteuse que la gestion des conflits.

En conclusion, l’hydropolitique n’est plus le parent pauvre de la géopolitique, c’est-à-dire qu’elle est devenue une véritable géopolitique. La saga du canal afghan montre à quel point l’eau, cet élément que l’on considère comme acquis, reste une donnée stratégique. Réussir à transformer ce point chaud potentiel en un terrain de coopération permettrait non seulement d’éviter une crise, mais aussi de montrer que l’Eurasie peut développer ses propres mécanismes de résilience, sans dépendre de l’aide occidentale, souvent synonyme d’ingérence. Le choix se résume en tout état de cause à l’hydrodiplomatie ou à l’hydroconflit.

Traduction : Mondialisation.ca

Image en vedette via InfoBrics

L'auteur, Uriel Araujo, est un chercheur spécialisé dans les conflits internationaux et ethniques.

- Source : InfoBrics