Comment les «droits de l’homme» sont devenus une arme occidentale

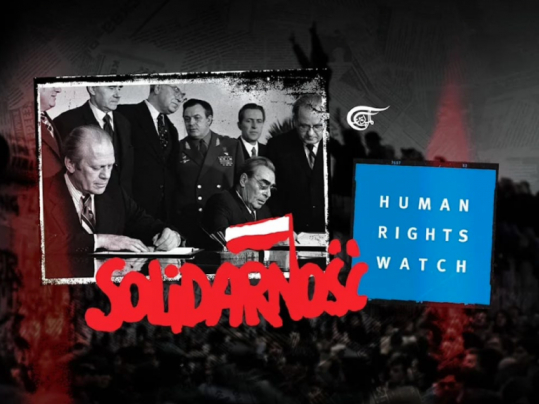

Le 1er août a marqué le 50è anniversaire de la signature des accords d’Helsinki. Mais ce jubilé d’or est passé presque inaperçu dans les médias grand public, sans que l’on lui rende vraiment hommage. Pourtant, cette date est absolument capitale, car ses conséquences destructrices se font encore sentir aujourd’hui dans toute l’Europe et au-delà. Ces accords ont non seulement signé l’arrêt de mort de l’URSS, puis du Pacte de Varsovie et de la Yougoslavie quelques années plus tard, mais ils ont également créé un monde nouveau dans lequel les “droits de l’homme” — plus précisément une conception occidentale et imposée de ceux-ci — sont devenus une arme redoutable dans l’arsenal de l’Empire.

Officiellement, les accords devaient concrétiser la détente entre les États-Unis et l’Union soviétique. En vertu de leurs dispositions, Moscou et ses satellites du Pacte de Varsovie ont accepté de respecter une définition des “droits de l’homme” axée exclusivement sur les libertés politiques, telles que la liberté de réunion, d’expression, d’information et de circulation, en échange de la reconnaissance de leur influence politique sur l’Europe centrale et orientale. Les protections dont jouissaient universellement les habitants du bloc de l’Est, comme la garantie de la gratuité de l’éducation, de l’emploi ou du logement, étaient totalement absentes de ce concept.

Autre problème : les accords ont donné lieu à la création de plusieurs organisations occidentales chargées de veiller à ce que le bloc de l’Est respecte les termes de ces accords, notamment Helsinki Watch, précurseurde Human Rights Watch. Ces entités se sont rendues fréquemment dans la région par la suite et ont noué des liens étroits avec les factions politiques dissidentes locales, les épaulant dans leur activisme anti-gouvernemental. On ne peut que constater l’absence de représentants de l’Union soviétique, du Pacte de Varsovie ou de la Yougoslavie, pour évaluer le respect des “droits de l’homme” dans leur pays ou à l’étranger.

Comme le montre Samuel Moyn, juriste particulièrement documenté, les accords ont joué un rôle déterminant dans le revirement du discours dominant sur les droits humains, qui fait désormais abstraction de toute considération économique ou sociale. Plus grave encore, selon Moyn, “le concept des droits de l’homme” a été instrumentalisée pour “humilier les oppresseurs étatiques”. En conséquence, la brutalité impérialiste occidentale à l’égard des prétendus violateurs de droits étrangers — notamment les sanctions, les campagnes de déstabilisation, les coups d’État et les interventions militaires pures et simples — pouvait être justifiée, souvent par le biais de conclusions prétendument neutres d’organisations telles qu’Amnesty International et HRW.

Presque immédiatement après la signature des accords d’Helsinki, une multitude d’organisations ont vu le jour dans tout le bloc de l’Est afin de documenter les violations présumées commises par les autorités. Leurs conclusions ont ensuite été transmises, souvent de manière clandestine, aux ambassades et aux groupes de défense des droits humains à l’étranger, afin d’être relayées à l’échelle internationale, contribuant de manière significative à la pression interne et externe exercée sur l’Union soviétique, le Pacte de Varsovie et la Yougoslavie.

Selon le récit dominant, la création de ces groupes dissidents aurait été spontanée et organique, encourageant ainsi l’Occident à leur accorder son soutien dans leurs initiatives pionnières. Le législateur américain Dante Fascell a affirmé que les “revendications” de citoyens soviétiques “audacieux”les avaient “contraints à réagir”. Cependant, on peut constater que l’ingérence dans le bloc de l’Est était prévue dès la conception des accords d’Helsinki.

Fin juin 1975, à la veille de la signature des accords par le président américain Gerald Ford, le dissident soviétique en exil Alexandre Soljenitsyne s’est adressé à des responsables politiques de haut rang à Washington. Il y avait été spécialement invité par George Meany, le chef de l’American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), une organisation liée à la CIA et résolument anticommuniste. Soljenitsyne a déclaré :

“Nous, dissidents de l’URSS, n’avons ni chars, ni armes, ni organisation. Nous n’avons rien… Vous êtes les alliés de notre mouvement de libération des pays communistes. Les dirigeants communistes disent : ‘Ne vous mêlez pas de nos affaires internes’… Mais je vous le dis : ingérez-vous-y de plus en plus. Ingérez-vous-y autant que possible. Nous vous supplions de ne pas hésiter à vous ingérer”.

“Une aberration politique”

En 1980, des grèves massives ont éclaté à Gdansk, en Pologne, puis se sont propagées dans tout le pays, menant à la création de Solidarnosc, un syndicat indépendant et un mouvement social. L’une de ses principales revendications portait sur la distribution de 50 000 exemplaires des protocoles d’Helsinki relatifs aux droits de l’homme au grand public par le gouvernement polonais soutenu par l’Union soviétique. Le fondateur et chef de Solidarnosc, Lech Walesa, a par la suite qualifié ces accords de “moment charnière” ayant permis et encouragé le syndicat à semer le trouble à l’échelle nationale et à se transformer en une force politique influente. En l’espace d’un an seulement, Solidarnosc comptait plus de 10 millions de membres.

L’ascension inexorable du mouvement a provoqué une onde de choc dans tout le Pacte de Varsovie. C’était la première fois qu’une organisation indépendante se formait dans un État aligné sur l’URSS, et d’autres allaient bientôt suivre. À l’époque non divulguées et aujourd’hui largement méconnues, les activités de Solidarnosc ont été financées à hauteur de plusieurs millions par le gouvernement américain. Même constat pour les groupes dissidents les plus importants du bloc de l’Est, comme la Charte 77en Tchécoslovaquie.

Dans de nombreux cas, ces factions ont non seulement renversé leurs dirigeants à la fin de la décennie, mais ont également formé des gouvernements. Le financement américain de ces initiatives a été inscrit dans une directive secrète de la Sécurité nationale datant de septembre 1982. Elle stipulait que l’objectif principal à long terme des États-Unis en Europe de l’Est était

d’“affaiblir l’emprise soviétique sur la région et de faciliter ainsi sa réintégration éventuelle dans la communauté européenne des nations”.

Pour y parvenir, il fallait

“encourager des tendances plus libérales dans la région, renforcer l’orientation pro-occidentale de leurs populations, réduire leur dépendance économique et politique vis-à-vis de l’URSS et faciliter leur rapprochement avec les nations libres d’Europe occidentale”.

En août 1989, quelques jours seulement après la prise du pouvoir par Solidarnosc en Pologne, marquant la formation du premier gouvernement non communiste dans le bloc de l’Est depuis la Seconde Guerre mondiale, un éditorial a été publié dans le Washington Post. Adrian Karatnycky, haut responsable de l’AFL-CIO, y exprimait sa “joie et son admiration sans bornes”face au succès “stupéfiant” de Solidarnosc, qui avait réussi à purger le pays de l’influence soviétique tout au long des années 1980. Le mouvement était la “pièce maîtresse” d’une “stratégie” américaine plus large, financée et bénéficiant du soutien de Washington avec la plus grande “discrétion et dans le plus grand secret”.

D’énormes sommes d’argent ont été versées à Solidarnosc via l’AFL-CIO et la CIA, et la National Endowment for Democracy qui

“a financé l’envoi de dizaines de presses et d’ordinateurs, de centaines de ronéotypeurs, de milliers de litres d’encre d’imprimerie, de centaines de milliers de pochoirs, de caméras vidéo et d’équipements de radiodiffusion”.

Ces financements ont favorisé les activités de Solidarnosc au niveau local et international. En Pologne même, 400 “périodiques clandestins” – dont des bandes dessinées présentant “le communisme comme un dragon rouge” et Lech Walesa “comme un chevalier héroïque” – ont été publiés et lus par des dizaines de milliers de personnes.

Karatnycky a vanté le rôle de l’Empire dans la lutte polonaise au cours de la dernière décennie, affirmant

qu’“il faudra raconter un jour l’histoire de cette lutte et de notre rôle pour y parvenir”.

Les résultats ont néanmoins été spectaculaires. Les rédacteurs de la presse clandestine financée par la NED à Varsovie sont soudainement devenus des “rédacteurs et reporters des nouveaux journaux indépendants de Pologne”. D’anciens “pirates des ondes” et militants de Solidarnosc, autrefois réprimés par les autorités communistes, étaient désormais élus au Parlement.

En conclusion, Karatnycky saluait l’exemple d’une Pologne qualifiée de “laboratoire efficace pour instaurer la démocratie”, et avertissait que le “processus de démocratisation” à Varsovie “ne pouvait être une aberration politique ou un exemple isolé dans la région”. Il anticipait d’autres soulèvements en Europe de l’Est, soulignant que l’AFL-CIO était en contact avec des syndicats d’autres pays du bloc de l’Est, y compris en Union soviétique. Et c’est ce qui s’est produit : tous les gouvernements du Pacte de Varsovie se sont écroulés les uns après les autres au cours des derniers mois de 1989, souvent dans des circonstances énigmatiques.

“Une thérapie de choc”

Les “révolutions” de 1989 sont toujours glorifiées dans les médias mainstream, saluées comme des exemples de transitions pacifiques de la dictature à la démocratie. Elles ont depuis servi de modèle et de justification à toutes les formes d’impérialisme américain au nom des “droits de l’homme”dans le monde entier. Pourtant, la chute du communisme en Europe centrale et orientale n’a pas pris de tournure nécessairement positive pour beaucoup de ceux qui formaient l’avant-garde des groupes dissidents du Pacte de Varsovie, financés par l’Occident et inspirés par les accords d’Helsinki, comme en témoigne cette histoire.

En 1981, la dramaturge tchécoslovaque et porte-parole de la Charte 77, Zdena Tominová, a entamé une tournée en Occident. Dans un discours prononcé à Dublin, en Irlande, elle a raconté ce dont la population de son pays a bénéficié grâce aux politiques communistes de l’État. Elle a clairement indiqué souhaiter maintenir tous les avantages économiques et sociaux dont bénéficiait l’ensemble de la population, et n’adopter que certaines libertés politiques occidentales. Cette déclaration était pour le moins surprenante de la part d’une femme qui a risqué l’emprisonnement pour s’opposer publiquement à son gouvernement grâce à l’aide accordée par l’étranger.

“Tout à coup, je n’étais plus discriminée et je pouvais tout oser. Je pense que si ce monde a un avenir, il sera socialiste, c’est-à-dire sans privilèges fondés sur la naissance”,

a déclaré Tominová. Elle a par ailleurs clairement indiqué que sa vision s’inscrivait dans une perspective mondiale :

“Le monde de la justice sociale pour tous doit voir le jour”.

Mais ce souhait ne devait pas voir le jour.

Mais, bien au contraire, les pays du bloc de l’Est ont subi une transition dévastatrice vers le capitalisme, via une “thérapie de choc”, qui a éradiqué une grande part de ce que les citoyens approuvaient de leurs anciens modèles sociétaux. Ils ont été projetés dans un monde totalement nouveau, où la pauvreté, le sans-abrisme, la faim, les inégalités, le chômage et d’autres fléaux sociaux jusqu’alors inconnus sont devenus des réalités quotidiennes, au lieu d’être endigués par l’État. Après tout, comme le stipulaient les accords d’Helsinki, ces pratiques ne constituaient pas des violations flagrantes des “droits de l’homme”, étant plutôt le prix à payer pour la “liberté” politique tant espérée.

Traduit par Spirit of Free Speech

- Source : Al-Mayadeen (Liban)